麻雀回顧「名人戦の誕生」

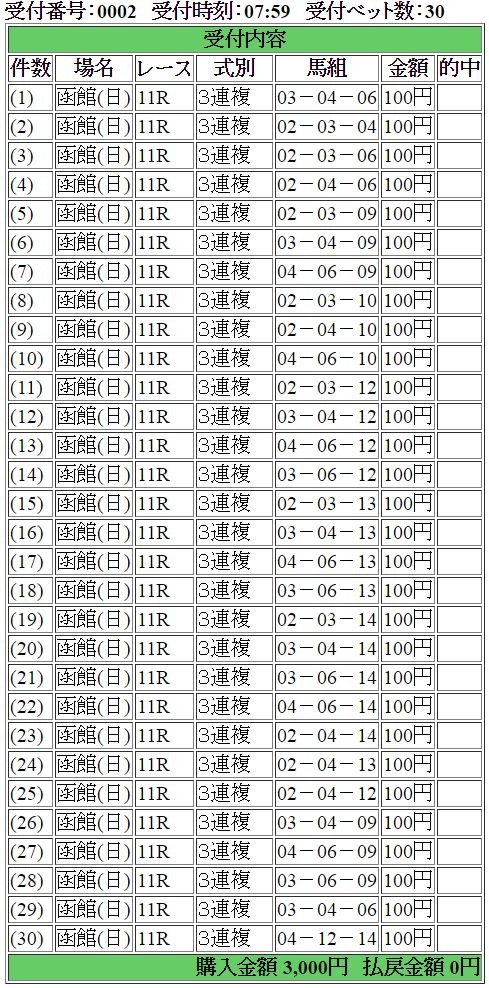

函館記念

今回は倍率が良かったし、先週二千円勝っているので、それを合わせての三千円を投入してみたのだが、倍率が高いという事はそれだけ難しいわけで、当然のように玉砕した。

いつも、こうなのだ。ショボい戦いに飽き飽きして一発狙いに行き、全て吐き出してしまう。

小さく勝って大きく負ける。これこそが博打の真髄なのである。

それにしても、ツクバアズマオーまでは追えたんだよな。そしてケイティープライドも、買い出す前は注目していたのだ。

ところが、いざ買い出したらすっかり存在を忘れてしまった (^_^;

麻雀回顧「阿佐田哲也(2)麻雀名人戦の誕生」

所謂「競技麻雀」、誌上麻雀というものがここまで発展した最大の契機と言えるのが、双葉社の週刊大衆が実現させた麻雀名人戦の開催であった事など、今や気に止める人間もいなくなってしまった。

この昭和45年から始まった名人戦が何故画期的だったかと言えば、袂を分かっていた麻雀三団体が卓を一つにしたという事に尽きる。

日本の麻雀団体は、かの文豪・菊池寛を初代総裁とする日本麻雀連盟(以下 日雀蓮)を源流とする。

「リーチ」を生み出し、麻雀を日本独特に進化させた天野大三も、元は日雀蓮所属であったが独立し、日本牌棋院(以下 牌棋院)を設立していた。

更に、日本麻雀道連盟(以下 道連盟)を設立した村石利夫もまた、日雀蓮から独立したばかりであった。

この様な経緯に加え、各団体で用いる競技規則の違いも有る。

日雀連は今に至るまで、麻雀本来の形であるアルシャルルールを採用、リーチ・ドラ麻雀とは対極にある。

こうした複雑な事情の一切合切を捨てて、この三団体が一つの卓で覇を競うという趣旨に賛同したのは、週刊大衆という場末の匂い漂う週刊誌とは言え、仮にもマスコミにいよいよ麻雀が取り上げられるという、斯界念願の事態に協力を惜しまぬ気持ちが有ったからに違いない。

日雀連からは古豪・鈴木栄喜六段が参加した。

麻雀団体というとやさぐれ者の集まりのように取られかねないが、菊池寛や久米正雄らが中心となって設立された由緒ある団体だけに、その会員はサラリーマンであっても一角の人物が多い。

鈴木栄喜は一橋大学卒で、当時は三菱商事施設部次長である。*1

牌棋院からは、打ち盛りを過ぎた天野大三が、「牌棋院の中では、私を含めてこの男の右に出る技術を持った者は、現在おりません」とまで賞賛した青山敬七段が参加した。

牌棋院で無敗(全てプラス)という記録を打ち立て、当時としては唯一人、七段を允許されていた打ち手である。

そして道連盟からは、村石利夫会長八段が自ら参加した。

その立場に有りながら向こう傷を怖れぬ挑戦は、刮目すべきものが有る。

これら三強豪が覇を競い合うという事は、麻雀界の中では驚愕すべき事には違いなかったが、如何せん狭い世界での話である。如何に意義深いとは言え、彼らだけではマスコミに取り上げられる催事とは成り得なかったであろう。

週刊大衆がこのような催事を企画した理由として、前年の昭和44年から同誌で連載開始され、爆発的な反響を呼んだ『麻雀放浪記』という存在が有った。

その作者である阿佐田哲也の、現実の打牌を世間に披露しようという趣旨であった事は疑いが無い。

『麻雀放浪記』ファンは、まだ見ぬ(しかも劇中の坊や哲のモデルである事も容易に推測できた)作者の現実の打ち筋を見られる興奮を味わった事だろう。

阿佐田哲也こそは、麻雀マスコミの産みの親だったのである。

一方テレビの方でも、昭和43年から大橋巨泉の月曜『11PM』で麻雀を扱っており、燕返しの秘技を始め、イカサマ技を初めて電波に乗せた小島武夫という男がいた。*2

週刊大衆は、この麻雀タレント第一号にも声を掛けた。

小島武夫は裏技に止まらず、対戦による実績も残していた。

昭和42年、腕試しで参加した日雀連主催の第七期東京牌王戦で優勝し、初段付け出しで入門するや、一年足らずであれよと四段まで昇進してしまう。

この記録は、小島の前年にやはり牌王となっていた、小島がマネージャーを務めていたアイウエオという雀荘の常連だった古川凱章と双璧であった。

昭和四十年代前半、文豪・五味康祐が著した41年の『五味マージャン教室』以来、世の麻雀熱はとどまるところを知らぬ勢いだった。

そして双葉社が、文字のタレント・阿佐田哲也と、画面のタレント・小島武夫の間で「名人」を決定しようと思い立ったというのが、恐らく実際のところだろう。

この第一期名人戦は、当時の麻雀関連としては初めての三十万円という賞金もかかっていた。

ここで阿佐田哲也が、悪くとも小島武夫が名人を奪取できていれば雑誌としても万々歳だったのだろうが、なかなかそう上手くは事が運ばなかった。